Calabria

Prima Italia

La lingua Osca

Alla ricerca delle nostre radici

L’osco è una lingua di frammentaria attestazione documentata nell’Italia meridionale a partire dal VI secolo a.C. fino al I secolo d.C., principalmente in Campania, nel Sannio, in Irpinia, in Lucania, nel Bruzio fino a Messina.

Fa parte delle lingue sabelliche insieme all’umbro e ai cosiddetti dialetti minori da cui si differenzia per alcune caratteristiche di carattere grammaticale. Le lingue sabelliche appartengono alla famiglia linguistica indoeuropea e insieme al latino-falisco sono annoverate tra le lingue italiche.

L'alfabeto riformato presenta 21 lettere:

La nazionalità osca si riferisce a un ramo ristretto della famiglia sannitica, e per di più a un ramo che si è sentito presto staccato dal tronco originario, il nome di lingua osca si riferisce alla lingua dei Sanniti e dei loro discendenti, dalla Maiella al Golfo di Taranto, dalla costa adriatica del Molise al Golfo di Napoli, alla Lucania, al Bruzio e perfino a Messina, dove è stata portata. dai Mamertini.

Questa denominazione è dovuta al fatto che, sopra 200 iscrizioni, circa due terzi appartengono alla Campania, cioè al territorio propriamente degli Oschi, il resto appartiene in piccola parte al territorio dei Mamertini, Bruzî e Lucani, in maggior parte a quello sannita.

L'unità linguistica dimostra che tutta questa regione, indipendentemente dalle vicende politiche, costituì in tempi antichi un tutto civile organico, alimentato, dopo, da continui scambî commerciali e culturali.

La lingua osca ha resistito efficacemente al processo di disintegrazione dei diversi stati autonomi e ostili, e all'azione livellatrice della lingua latina durante i primi secoli dell'alleanza e della dominazione romana. Solo le devastazioni della guerra sociale e il moltiplicarsi delle colonie hanno distrutto la possibilità di sopravvivenza della lingua osca. Dopo la guerra sociale non si trovano più iscrizioni in lingua osca.

(Fonte:Istituto Treccani)

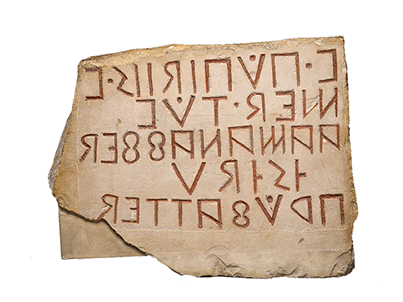

La scrittura procede generalmente da destra a sinistra (ductus sinistrorso). La separazione tra le parole è in genere affidata ad un punto.

Alfabeto osco nazionale

L'alfabeto osco nazionale (o alfabeto epicorico) è uno dei tre sistemi alfabetici usati per codificare la lingua osco-sannita insieme all'alfabeto osco-greco e all'alfabeto osco-latino.

L'alfabeto osco nazionale si sviluppa nella seconda metà del V sec. a.C. adattando un modello etrusco; per questo motivo viene chiamato anche alfabeto osco-etrusco.

Il libro “ANTICHI DIALETTI ITALICI”, acquisito dalla Biblioteca, grazie ad una approfondita ricerca sul web, è disponibile on line in formato sfogliabile, al link :

https://online.anyflip.com/dxahy/atdv/mobile/index.html

Università di Firenze - Dipartimento Lettere e Filosofia

Lingue e culture dell'Italia antica, linguistica storica e modelli digitali

L’osco fa parte delle lingue sabelliche insieme all’umbro e ai cosiddetti dialetti minori da cui si differenzia per alcune caratteristiche di carattere grammaticale. Le lingue sabelliche fanno parte della famiglia linguistica indoeuropea e insieme al latino-falisco sono annoverate tra le lingue italiche. All’interno di questo raggruppamento va però evidenziata la specificità del sabellico che deve essere trattato come un gruppo a sé stante.

Nel contesto dell’Italia antica l’osco e le altre lingue sabelliche fanno parte di una koinè linguistico-culturale caratterizzata da contatti linguistici osmotici tra lingue sabelliche, latino-falisco ed etrusco e che ha portato alla condivisione di aspetti linguistici condivisi per cui è difficile rintracciare l’origine, come nel caso della formula onomastica bimembre imperniata sul nome di famiglia gentilizio.

L’osco è una lingua di frammentaria attestazione documentata nell’Italia meridionale a partire dal VI secolo a.C. fino al I secolo d.C.

La documentazione è nella quasi totalità quella epigrafica, anche se si hanno notizie di una fiorente letteratura in lingua osca naufragata per la diffusione del latino. Dei Ludi Osci o fabulae Atellanae, introdotte a Roma dalla Campania, non ci rimane nulla. Alla documentazione epigrafica si aggiunge qualche glossa isolata (Varrone e Festo) e i riflessi linguistici che si possono cogliere dalla toponomastica locale (idronimi e poleonimi maggiormente) sopravvissuta alla latinizzazione.

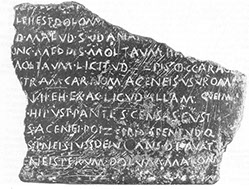

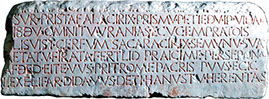

Sotto l’etichetta “osco” rientra la lingua di circa 800 iscrizioni attestate in Italia meridionale principalmente in Campania, nel Sannio, in Irpinia, in Lucania, nel Bruzio fino a Messina con la variante mamertina.

La cronologia di queste iscrizioni è molto varia, si va infatti dai testi più arcaici che lambiscono il VI secolo a.C. ai graffiti di Pompei che in piena romanizzazione testimoniamo la sopravvivenza dell’osco fino alla distruzione della città (79 d.C.).

Tra le iscrizioni più arcaiche si annovera il Cippo di Tortora, rinvenuto in Lucania e riconducibile alla fine del VI secolo a.C. che offre un’immagine di un’etnicità sabellica arcaica meridionale anteriore alla sannitizzazione della Lucania. Tra le iscrizioni arcaiche si possono citare alcune iuvilas di Capua, tavolette di terracotta attestate tra il VI e il III a.C., le iscrizioni su bucchero da Sorrento e Vico Equense VI-V a.C., le iscrizioni su kylikes di Nola tra VI e V a.C., l’iscrizione su oinochoe in bucchero da Nocera (VI-V a.C.) e alcune iscrizioni su kylikes dall’area salernitana. Il periodo più florido dell’epigrafia osca va dal III secolo a.C. alla guerra sociale (90-89 a.C.) dopo cui l’osco non fu più utilizzato nei testi ufficiali. Tra i documenti più significativi ricordiamo il cippo abellano, la Tabula Bantina e la lex di Roccagloriosa.

Le varietà alfabetiche utilizzate sono molte. Tra le più diffuse annoveriamo i tipi alfabetici epicorici di derivazione etrusca diffusi in Campania e nel Sannio; i tipi derivati dall’alfabeto greco con adattamenti vari diffusi in Lucania e nel Bruzio; l’alfabeto latino per la documentazione più tarda.

Le iscrizioni osche sono foriere di molte tipologie testuali. Sono attestate un gran numero di dediche votive, iscrizioni di possesso su piccoli oggetti, epitaffi e iscrizioni su cippi di confine. Da Pompei ci arrivano i graffiti che fotografano una lingua d’uso di carattere informale. Non mancano inoltre le tipologie testuali più estese e complesse tra cui le defixiones, i testi prescrittivi e normativi come le leggi e i testi di carattere religioso.